세월호 촛불 "무능정권, 어찌 한명도 구조 못하냐"

<현장> "朴대통령, 제대로 된 사과의 뜻 보여야"

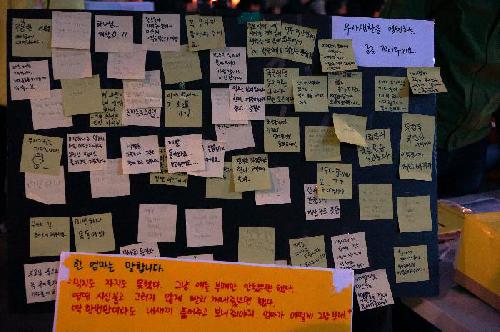

촛불교회 최헌국, 임보라 목사를 비롯한 기독교인과 시민 100여명은 이날 저녁 7시 광화문 동화면세점 앞에서 촛불기도회를 열고 희생자를 추모하고 실종자의 생환을 기원했다. 기도회는 가슴에 세월호 참사를 기리는 노란 리본을 단 참가자들이 촛불에 불을 붙이고 기도하면서 시작됐다.

최헌국 목사는 "지난 19일부터 기적을 바라는 마음으로 촛불을 밝혔는데, 23일은 도저히 이곳에서 촛불을 밝힐 수 없어서 진도 팽목항에 가서 늦은 밤 구조하는 먼 바다를 보면서 기도했다. 그러나 기도가 되지 않았고 하염없이 눈물만 났다"며 "아직 130여명의 실종자가 남아있다. 마지막까지 우리의 작은 움직임이 기적을 바라볼 수 있게 바람을 놓지 말자"고 말했다.

이효정 집사는 대표 기도를 통해 "사랑하는 아이들을 지켜주지 못해서, 탐욕과 부정부패, 위선과 거짓의 나라에서 무기력한 이별밖에 할 수 없어 미안하다"며 "아직 다 끝난 것이 아니기에 기적을 보기를 바란다"고 말했다.

그는 "가슴에는 벌겋게 분노가 타고 있다"며 "안내방송과 해경의 구조, 대한민국을 믿으며 기다린 아이들은 말이 없다. 사고가 난지 9일째, 이 무능한 정권은 그동안 실종자 단 한 명도 구하지 못했다. 국민은 안중에 없는 불법부정선거로 당선된 대통령과 제몸을 사리기 바쁜 정부 관료, 탐욕과 이기심이 가득한 이 나라에서 어린 생명이 눈앞에서 스러졌다"고 비판했다.

그는 "아이들이 어른들을 대신해 세월호라는 십자가에 달린 것은 아닌지 두렵다. 우리는 눈을 뜨고 아이들을 수몰시켰다. 하느님은 불의와 타협하며 일상을 영위하는 우리의 죄를 물을 것이다. 아이들에게 진 빚을 갚기 위해 거짓 무리와 싸우는 것이 우리가 할 일"이라며 "살아남은 이와 유가족에게 슬픔을 이길 힘, 살아갈 힘을 주고 국민에게 무능한 정권을 응징하고 정의를 따를 힘을 달라"고 기도했다.

향린교회 조은화 목사는 설교를 통해 "처음에 (설교) 요청을 받았을 때 너무 큰 주제라 안한다고 했는데 뉴스를 보는 동안 마음이 무겁고, 사망한 학생 수가 늘어가고 구조작업이 잘 안되는데 책임을 회피하는 정부에 화가 치밀어 함께 하게 됐다"며 "정부가 국민을 안아줘야할 때 국민을 돌아서는 사태를 어떻게 봐야하나. '무능한 정부, 비겁한 정권, 부패한 자본, 쓰레기 언론'이라는 글이 지금을 잘 반영하는 것 같다"고 개탄했다.

조 목사는 "지금 정부는 '멀직이 서있어라, 우리는 거룩하니 너희는 우리에게 다가와서는 안된다, 스스로가 특별하고 구별된 신분을 가졌다'고 생각하는 것 같다"며 "자신과 다르면 종북으로 몰아세우며 자신들은 깨끗한 이들이라고 구별한다"고 말했다.

그는 "현 정부는 거짓된 방식을 거두고 사활을 걸고 구조에 나서야 하고, 대통령부터 고위관료들이 제대로 된 사과의 뜻을 보여야 한다"며 "대통령이 스스로 사퇴 한다면 정말 큰 사죄의 뜻으로 받을 것이다. 국가의 재난을 책임지지 못한 것을 사과하고 민주주의를 실현하지 못하는 것을 사과해야한다"고 말했다.

사회를 맡은 임보라 목사는 "어쩌면 좋을까, 이게 무슨 일일까, 정말 다 구조됐을까, 아니 이 숫자는 또 뭘까, 그렇게 16일 아침부터 오락가락하는 상황에서 그야말로 멘붕상태를 맞았다"며 "하나라도 더 살아오기를 바라는 마음, 빨리 구조되기를 바라는 우리 마음은 진도 앞바다를 헤매며 9일째"라고 정부의 부실대응을 질타했다.

임 목사는 "절망이 가득한 것 같지만 이런 때일수록 희망을 놓지 않는 것은 애잔함과 끊임없이 솟는 분노가 정확히 어딘가를 향해 가야한다는 것을 놓지지 말고 깨어 있어야 하기 때문"이라고 말하기도 했다.

기도회를 마친 참석자들은 23일에 이어 촛불 침묵행진을 하려했지만, 경찰의 불허로 동화면세점 앞을 두 바퀴 도는데 그쳤다. 최 목사는 이에 대해 "무엇이 두려운지 정부는 촛불 침묵행진마저 인도로 행진신고를 했는데도 불구하고 교통을 방해한다고 불허했다"며 "시민들의 추모와 생존 염원을 바라는 촛불 침묵행진을 막아서는 안된다"고 비판했다.

이들은 오는 25일과 26일 광화문 동화면세점 앞에서 촛불행사를 이어나갈 계획이다.

<저작권자ⓒ뷰스앤뉴스. 무단전재-재배포금지>